セルビアバスケは何が違うのか②「実戦練習」としてのツーメン、スリーメン

セルビア視察レポート第4回です。

2週間という限られた期間ですが、ほぼ新品の状態で日本から持ってきたコートで使うための小さいノートが、5日目で既に残り少なくなってしまいました(新しいものを買いました)。このブログで紹介したいことも日々溜まっていくので、時間の許す限りどんどん書いていこうと思います。

第2回の記事で、セルビアで行われている練習では「5人で攻め、5人で守ることをきちんと念頭に置いている」と書きましたが、実際にどんなことが行われているのか、何回かに分けて紹介していきます。

今回はいわゆる「ツーメン」に代表される、日本のどんなカテゴリでもおそらく馴染みのあるフルコートのパッシングドリルの違いが興味深かったので、まずはそこにフォーカスしてみます。

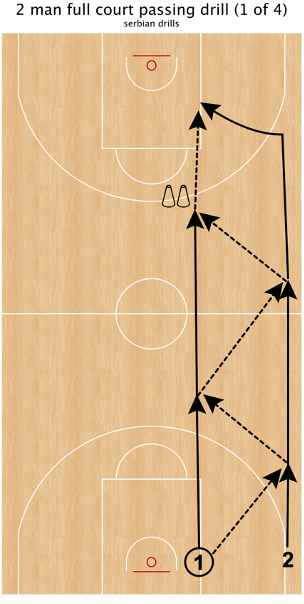

日本で一般的なツーメン(実は英語ではtwo manと書くので和製英語なら「ツーマン」とするかどうか⋯)、ベースラインから反対のベースライン方向に向かって、2人がパスだけで進んでいき、最後にレイアップという形が多いかと思います。セルビアでも基本的には同じなのですが、よりゲームを学べるような工夫が入っていました。

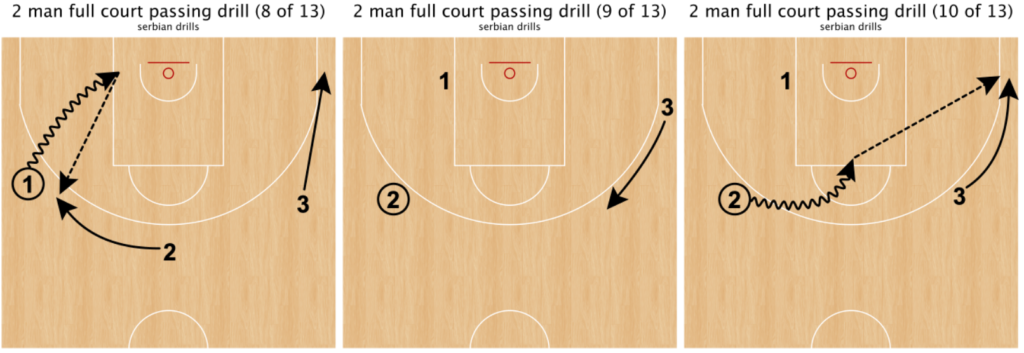

具体的なドリルについては文字より図のほうが伝わると思うので、まずはこちらをご覧ください。

違いを強調するためにコーンを置きましたが、日本の「ツーメン」を見慣れているとラストパスを出す位置に少し違和感を覚えました。この位置からシュートにつながるパスを出すことが、小学生向けのスクール(Aチームに入れない10〜12歳)のレベルでも徹底されていました。

日本だと「そんなところで止まらないで最後まで走れ!」と言われることもあるかもしれませんが、なぜあえてこうしているのかを考えると、バスケとしてはとても理にかなっているというか、プレーを学びやすい形になっているなと思いました。

実際にコーチも、外側を走る選手に対してはミドルライン側にカットしてボールを要求することを、内側を走る選手に対してはラストパスをカッターがいる方向の手(カッターが右にいるなら右手)から出すことを何度も指導していました。走る練習、レイアップを連続で決める練習としてではなく、このドリルで試合での動き方を細かく伝えています。

日本で一般的なツーメンがだめだと書きたいわけではなく(日本の一般的なツーメンはNCAA著名コーチのビデオでも見たことがあります)、何を目的にしてツーメンをやるのか、その意図が違うのだろうなと感じました。

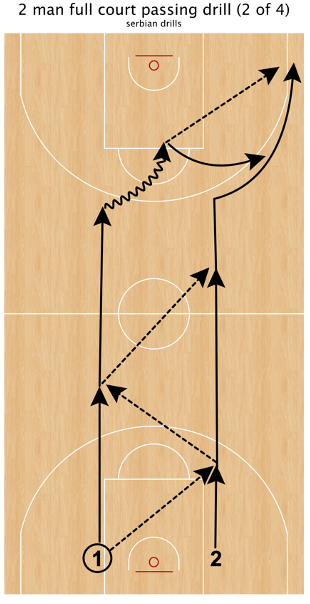

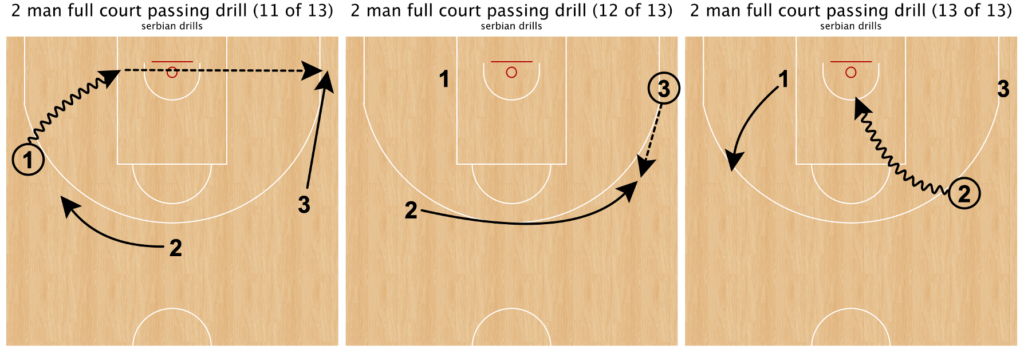

次のパターンは、U14, U15でやられていたツーメンです。

前提として、GBNセミナーでKKパルチザンのユースコーチが解説していたように、パルチザン U14のオフェンスはドリブルドライブを主体にしています(このウェビナー自体もパルチザンのユース各年代のオフェンスシステムが詳細に解説されており、とても貴重な教材なので見ていない人はぜひ)。そのドリブルドライブモーションを、ツーメンの発展型を使って練習していました。

バックコートはいわゆる普通のツーメン、フロントコートに入るとスロットからミドルラインドライブ、それに対してもう1人がコーナーに合わせる動きをし、キックアウトからスリーポイントで終わるというドリルです。

上の図のようにコーナーにキックアウトするだけ(パス1回)のパターンと、下の図のようにもう2回ドリブルドライブを仕掛けて合わせる、というパターンもやっていました。日本では「5D」という言い方が最近されていますが、セルビアでもドリブルドライブに対する合わせ方の原則がきちんと決められているので、やろうと思えばショットクロックの許す限りいくらでもパターンを作れそうです。

※2つ目の図の続きとしてご覧ください

これはもしかしたら当たり前にやっているコーチもいるかもしれないので、あくまで個人的な気づきなのですが、パルチザンU14でやっていたツーメンでは、リロケーションの仕方(どこに動くか)がとても勉強になりました。

具体的には、ドリブルドライブを止めて外にパスを出した選手が、惰性でそのまま逆サイドに向かって走り抜けるのではなく、同じサイドに留まってフロアバランスを保つようなリロケーションをしています。

これによって、ドライブからのキックオフや、5人いる場合はエクストラパスがスムースにつながりやすくなるのだ気づきました。稚拙な表現で恥ずかしいですが、「ヨーロッパっぽい」動きはこうやってつくるのだなと思いました(ドリブルドライブしたあとにコートを横断しないというのは、他のドリルを見ていても共通していました)。

⋯⋯と、ツーメンを見ているだけでもこのくらい(自分のメモはこれ以上)の気づきがあるのがバスケ強豪国の練習でした。

実際の練習では、日によってこのあと1人増やしてスリーメンにしたり、さらにそこからライブの3v3にしたりなど、ツーメンやスリーメンを「ゲームを学ぶ」ための目的でやっているのが印象的です。

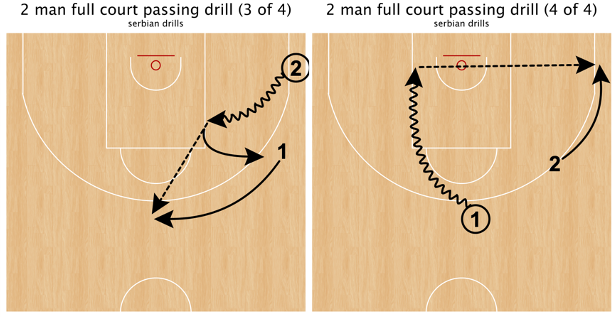

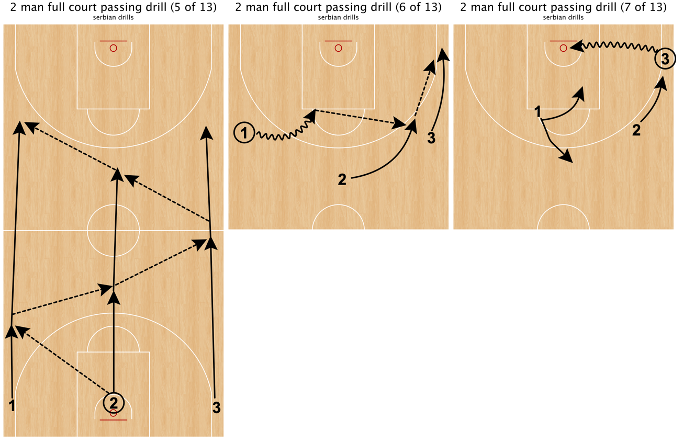

ちなみにスリーメンも、バックコートまでは見慣れた形で、そこからチームのオフェンスを学ぶ動きになっていました。

ウイングからミドルラインにドライブ、合わせた逆サイドのウイングにキックアウト、エクストラパス、コーナーからベースラインドライブ

ウイングからベースラインにドライブ、フォローした2にパスバック、ミドルラインにドライブ、合わせた逆サイドのコーナーにキックアウト

ウイングからベースラインにドライブ、合わせた逆サイドのコーナーにキックアウト、エクストラパス、ウイングからミドルラインにドライブ

視察はまだ続きますが、来る前に思っていたよりも気づきが多く、本当に現地に来なければわからないことがたくさんあるなと思わされます(この記事で紹介したようにドリルを輸入してくるだけでも意味はあると思いますが、それ以上のことを感じ取ることができます)。

今回はなにしろツーメンとスリーメンのことしか書けなかったこともあり笑、練習内容については別の記事でも書いていきたいと思いますので、ぜひ質問や感想などを気軽にいただけたらうれしいです。それではまた。

ELPISのコンサルティングサービスでは、現在地から目標到達までの道のりや選択肢の整理、進路相談やバスケットボール業界に進むためのアドバイスを行います!留学準備・視察準備から就職・現場活用までを完全サポート!詳細は下記をご覧ください。